|

|

话题起因是这个问题:

需要解释的是,标题中的“综述”只是个夸张的说法,不必较真。因为第一,行文、措辞太不严谨,只是论坛上的交流而非真正的学术讨论;第二,很多文献的引用也算不规范,真是综述会被打断腿。

这个问题我打算好好谈谈,可能会很长很长,不过我想值得——如果将来一些打算以街舞为切入口做研究甚至从事街舞研究的朋友看到这篇回答,有所帮助,那这个号、这篇回答就算有意义了。

目录:

2. 有关舞蹈研究

2.1 舞蹈研究现状

2.2 街舞研究现状

3. 有关街舞研究

3.1 开展街舞研究的意义

3.2 街舞研究选题推荐

4. 一些建议

先摆一篇曾经的文章,是我一年前的想法,我也好奇一年来我又有了哪些成长。

虽然舞蹈不是我真正的专业,我自己也没发过舞蹈期刊(虽然跟很多高校研究者交流过,认为我的很多想法记录下来完全足以发期刊甚至核心),但也算比较了解吧。

先摆结论:在现有条件下,很难很难

<hr/>1. 有关学术

首先,不知道题主现在几年级、有没有科研经历或是经历过严格的科研训练、有没有发文章的经历......我还是先唠叨几句。

科研看似是块去功利的净土,但归根结底还是处利益错杂、人情纠缠的名利场,甚至一些角落里还远比商场、官场肮脏龌龊得多——这就是许多最初心怀科研情怀与理想的有志青年最终黯然退出的一大原因。

最简单的:我们国家目前还在努力发展、追赶,在科研方面自必存在许多问题,最典型的莫过唯文章论,进而为了评职称、批项目,许多人丢掉了不能当饭吃的理想、情怀、信念、担当、责任,拼了命地灌水、蹭“热点”、制造学术垃圾,为了抢占有限的资源,拉帮结派、党同伐异、互相倾轧再正常不过,一人得道鸡犬升天也数见不鲜,甚至在些特殊时期还会涉及“学术站队”,而站队错误往往会直接葬送“学途”。

所以我希望你先摆平心态、认清现实,打消心中一些还比较天真、幼稚的臆想,再用黑色的眼睛去寻找光明。

回到发文章的话题,尤其在核心期刊发文章,文章质量本身可能是最不重要的因素了(虽然绝大多数时候质量靠谱,但总会出现一些水到令人发指的文章,而在极端情况下甚至还会出现“导师的崇高感与师娘的有美感”这样的奇葩)——导师的学术地位、名气、人脉、可以为你搭建的平台是才发核心的关键,除此之外还得有钱(现今核心,10页少说4万吧)。

纯粹靠真才实学在核心上发文章,不是没有,但真的是凤毛麟角(因此一些学科里往往会形成“小核心”,即并非北大、南大核心,但由于本学科核心太少且门槛太高,狼多肉少,所以许多极其优异但师出无名的文章就集中发在了这里,结果刊物水准反而出奇地高),尤其我们国家不断扩大高校招生、学历迅速贬值,今日学术竞争之惨烈远超中国历史中的任何时期,加之“学术蛋糕”早已分毕,入局太晚已经连拾点渣滓吃都难了。

所以你有一个错误的假设:你以为在“没有舞种歧视”的前提下,期刊总应该是按文章质量来收录的——这其实也是我所说的对科研过于美好与天真的幻想。

所以,如果你真有心做街舞类文章,你需要做到以下几点:

1、保证自己的选题足够新颖、研究足够严谨、文笔通畅老到——这是为学之人的基本操守,若望贵人相助,打铁还需自身硬,永远不要因为环境不好就把一些鬼魅伎俩当成学术的全部,看不上的做派与风气不与它同流合污就是最好的反抗了;

2、考上舞蹈学(这里所指是理论研究,如舞蹈理论、舞蹈史等)排名极高、名气极大的院校,如北舞、民大、北师;

3、拜入学界耆宿门下。导师远比学校重要,一所学校某学科的排名往往就是由个别的一两个人的高度决定的,一些名不见经传的二本院校也能在学科内“有仙则名”力压一众Top10高校;

最理想的话,这位大佬在学术造诣极高的同时还能保持谦逊、大度,哪怕自己并非专门做街舞的(因为我们国家目前能算得上真正研究街舞的学者实在没几个),至少也能听取不同的声音、甚至有时愿意接受学生的反驳,愿意去了解、尊重甚至接纳,能站在街舞的立场去思考,并能够支持你的研究、为你提供引导,同时绝不以剥削学生。近年来硕博与导师的矛盾愈发尖锐,这一方面是学阀的吃人现状在互联网时代再难遮掩,侧面也进一步说明了当今学术之路的坎坷拥堵——不读研究生基本不太可能在权威刊物上发文章,而读研的话,相比于缥缈的学术理想、个人价值,重要的是你能成功毕业,更重要的是得能身心健康地毕业。

<hr/>2. 有关舞蹈研究

2.1 舞蹈研究现状

先不谈街舞,单说舞蹈的研究本身,其实相较音乐、绘画、雕塑、戏剧等艺术门类而言,都实在太落后了,连带着的交叉学科,诸如舞蹈心理学、舞蹈美学等,与音乐、绘画中的同类型学科相比,都极其不完善,甚至可以说幼稚了。

原因大概有这样以下几点,以及这篇文章第二节肤浅地谈到了一些:

1、由于舞蹈的符号属性与主体性的局限,舞蹈研究基本不可能由非舞者群体开展。

舞蹈是极感性的肢体艺术,而由于肢体与主体不可分割的密切关系,主体性明显,唯有切实投身舞蹈实践方有可能获取对舞蹈充分的感性经验、理性认识,其认知沟壑绝非单纯通过观赏舞蹈作品、阅读文献获取间接经验所能填补——舞者所能看到的风景,某种意义上是非舞者所根本无法想象到的,不论他看了多少舞蹈作品。正因如此,哲学(美学)巨匠黑格尔在其《美学》一书穷尽绘画、音乐、雕塑后,最终止于舞蹈,再难寸步,遗憾地留下一句:“舞蹈是不完备的艺术”——不是舞蹈不完备,而是自己对舞蹈的认识不完备而已。

于是又有几个问题:

(1)研究者群体局限。其实与之相对的,大量绘画、雕塑、戏剧及美学的研究者并非该艺术门类的从业者,近的国内有美学大师朱光潜、宗白华、叶朗,远的有黑格尔、康德,如若深度考察,会发现唯有舞蹈艺术在他们的美学体系中是缺位的;又比如,我们国家的广播电视艺术学研究,欧阳宏生老师的《电视文艺学》将音乐、舞蹈节目合为一章,但舞蹈部分仅占该章节1/6的篇幅,论及舞蹈类节目时,多只点到为止地结合个别作品谈论“意境”等缥缈的概念,毫无指导意义。

因此,舞蹈研究,甚至许多舞蹈与其他学科的交叉研究的海域里,都必须由“舞蹈”一方掌舵。这无疑对舞蹈研究者提出了更高要求。但问题又来了:以北舞为例,本科文化课收分客观地说并不高,专于舞蹈训练的学生们文化水平有限,而现今硕士招生又拒绝跨专业,导致学生文化水平有限、学科背景单一,这无疑不利于研究开展。以我曾研究的“舞蹈影像”为例,综述中的原话是:“分析上述文献,不难指出该研究方向中历来存在的问题:舞蹈影像作为舞蹈学与广播电视学的交叉学科,其过往研究中却总有一方“缺席”——常规研究者多出自舞蹈学,他们虽舞蹈业务能力极强,但隔行如隔山,多对镜头语言缺乏理解,因此常有言不及义之处;而我国基础教育中音乐、舞蹈教育缺失,导致大量电视工作者对舞蹈艺术规律缺乏认识,舞蹈审美能力低下,故在摄制、剪辑时难以对舞蹈呈现效果加以考量。长久以来,两者“隔空喊话”——学界一方给出的建议大而无当,业界一方少有闲余钻研理论,导致舞蹈影像研究数量少而深度浅,对创作实践的指导意义更是无从说起。”

(2)有关舞蹈的许多问题,难以通过语言文字清晰阐释。

我国舞蹈学者吕艺生先生在著作《舞蹈美学》中指出:“舞蹈,是舞出来的,不是说出来的,因此语言在它面前永远是灰色的。”

① 从艺术赏析、文学性表达上说,难以有效描写以传递感受,故难以令读者共情。舞蹈的美难以用语言述尽,这是舞蹈这种艺术形式的性质决定的,自古皆如此——音乐、舞蹈的许多细节都是很难通过语言文字传达的,详细如《琵琶行》如是、优美如《霓裳羽衣歌》亦如是。再细化则是:

A. 音乐相对感性,很容易通过近似的声音、质感描述,如“大珠小珠落玉盘”“昆山玉碎凤凰叫”,哪怕你根本不知道玉碎什么声音,脑海却能立即捕捉到其音色,反倒传神;而身体的表现力与动作的动态、质感乍一想似乎直观,实则太过抽象,难以传达,如果考察描写舞蹈的文字,如“舞转回红袖”、“举腕嫌裳重,回腰觉态妍,罗衣姿风引,轻带任情摇”少数描写,主要是通过描写腰肢、胳臂或衣服的形态来表现动作,这近乎已经是极限了——具体的动作似乎知道,可更多的情态、风韵、质感则难以传达;而人体动作又与其他事物相去甚远,像什么“蝴蝶般翩跹飞舞”,很难想象那究竟是怎样一般情态。若描写太过华丽就似网络爽文过于艳俗妍媚,而如今大部分描写舞蹈的文字都掉进了这个怪圈;虽然很多舞评人写得已经足够好了,但仍是隔靴搔痒,怎么读都不痛快,仍没有舞蹈本身的直观震撼。

B. 当我们描述舞蹈时,语言表现力总体是贫瘠的。如若细化到街舞,用词更是匮乏,似乎除了“丝滑”、“内敛”等几个模糊的词外,真就想不出其他的描述方法了。其实同样抽象的音乐,通过文学家们的努力,凭借通感等修辞手法,大大拓宽了其表现力,如“她的声音是金色的”、“忽然拔了一个尖儿,像一线钢丝抛入天际”,甚至反过来“天空红得像《马赛曲》”、“送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”——生动传神;反过来,视觉中与舞蹈相关的描写近乎是缺位的,且大多抽象、空洞。因此急需的,是一个“天选之子”首先走出路子来,充分探索语言艺术在舞蹈描写中的可能性,提升大家的表述能力。

② 记录困难。音乐的本质是“声学的物理四要素”——音高、音强、音长、音色,再无其它,而前三者都实在太过客观、容易量化,因此非常好表达,至少拿到一篇乐谱,什么信息都收入脑中了。舞蹈是时空艺术,涉及要素过分错杂,且大多不易量化,因此难以精准表述。芭蕾尚且可以分出5个脚位、7个手位、8点朝向,但更多时候是难以用准确的术语表达出来的;为记录舞蹈,自古便存在拉班舞谱等舞谱记录术,但这类舞谱要么过于简陋、难以有效记录舞蹈,要么繁复如电路图,即使科班出身的舞蹈教练也难以识读。

上述一点落在文章写作中更为吃力——我在写《这就是街舞》舞评进行技术分析时,这种如鲠在喉、无从落笔的感受再清楚不过。德国电影理论家齐格弗里德.克拉考尔在《电影的本性》一书中写道:“舞蹈作为运动形式多样的艺术,它是‘电影的’,因为只有摄像机才能记录它”,并直言“舞蹈是最适合电影表现的体裁”——舞蹈作为动态的视觉性非语言符号,不同于音乐、戏曲可脱离画面单纯通过音源完成传播,其符号属性决定其传播必须紧密结合视听媒介。而期刊文章并非视听媒介,即使贴上大量图片,也丢失了舞蹈的动态。对于这点我同样有发言权:我初学现代舞是通过莱斯特.霍顿的著作,看得头疼不已,就在于哪怕读了也不知道动作到底什么样。

2、研究方法局限性较大

(1)舞蹈学隶属艺术学,可以算作人文学科,因此以上研究主要使用传统的文艺批评手法赏析文本,这本身无可厚非,但又存在问题:停留在审美活动的层面开展的研究极易脱离实际,因过分追求思想性而落入形而上的误区,甚至任由部分学阀漫无边际的大吹法螺,或是研究新手过分主观而毫无信服力、变成“作文大赛”比拼文笔。

我并不完全赞成“万般皆下品,唯有量化高”,量化研研不可能解决所有问题,但不得不承认很大程度上可以大大提升研究科学性。以我的本科毕业论文为例,我自认一大突破就是将质性研究与量化研究相结合:当我们尝试解答“如何合理运用镜头语言方能使舞蹈综艺中舞蹈影像能最有效地呈现舞蹈作品”时,除了舞蹈艺术内部的自身追求外,在大众传播环境下还必须考虑观众的观看体验,因此可以通过问卷、量表结合访谈,了解观众(舞者、舞蹈爱好者、纯粹“路人”)观看舞蹈视频后的感受,然后对其中好奇的部分进行量化分析,例如与景别、运镜技术、镜头时长等相关的各项数据,来分析镜头使用与剪辑的特点,最后得出最利于表现舞蹈的镜头语言形式,自然会比那些张口就“舞蹈影像的镜头应当繁复缤纷、错落有致”的研究靠谱得多,且更具指导价值。

(2)舞蹈艺术的成立在多数时候有个前提——音乐。因此,研究舞蹈时我们很难有效控制研究对象。例如:让我们产生某种感受的,音乐与舞蹈的影响各自占了多少?究竟谁才是直接相关?因此,音乐心理学硕果累累,在认知神经科学的帮助下产出大量实验成果,且结果确然能反作用于音乐创作;而舞蹈心理学则至今停留在较浅薄的知觉、认知层面,且实验较少、理论论述较多,这又与心理学的学科特点相悖,正是因为在进行控制变量时难以有效分割音乐与舞蹈,但分割后,结果又缺乏“自然效度”,即现实生活中我们在观赏舞蹈时又不可能不受音乐影响。

最后吐个槽,舞蹈与其他学科交叉,有时定位也会挺尴尬。以我自己的本科时的毕业论文为例,主题是“舞蹈影像”,是舞蹈与广播电视、

影像艺术的交叉,更接近广播电视艺术学的范畴。可以说,在该研究方向现有的所有研究中,除孟梦教授的硕士毕业论文[1]外,无人能出我其右。可结果呢?自家老师都不认可,哪怕广播电视艺术学就发源自我们学院,很多老师都所知甚少,更谈何具体在舞蹈范畴内的实践了。答辩时不难看出,在座三位老师根本没有看懂我的文章,提问时也是东拉西扯、不得要领,最后给分相当寒碜。也咨询过其他老师:全文五万多字,发不了,且文章定位,广播电视学是不太可能发的,而舞蹈类期刊估计也不会收。

2.2 街舞研究现状

以上有关舞蹈研究存在的问题,街舞一个不落全都有,而且更严重。

除此外,你在提问中提到了期刊的问题,我们不如聊深些。

舞蹈领域的核心期刊只有两个——中国舞蹈家协会主办的《舞蹈》和北京舞蹈学院主办的《北京舞蹈学院学报》。这个数量除了摄影这个分类模糊的门类外,是所有艺术中最少的,没有之一,甚至跟倒数第二的数量差距都极大。

这两个期刊中有关街舞的文章有多少呢?

这是《舞蹈》的

这是北舞学报的

值得一提的是,这个反复出现的“杨更”还是位摄影师,因此得去掉几幅照片;再有好几篇是舞协喊空话、画大饼,没什么实质内容——那文章就更少了。

我都看过,老实说..........写得很一般,至少对我而言毫无干货,甚至其中几篇读得我如坐针毡。

非核心的其他舞蹈期刊上的街舞类文章同样不多,这里我懒得做统计了,根据我读过的文章,感受是:科班舞蹈学对街舞的讨论太过肤浅,而街舞舞者大多眼光过于狭隘——一句话:不咋地。

所以根本地说,为什么文章不多?由于此前没什么人做这类研究,同时大家不知道真正严格的学术研究怎么做、研究方向枯燥且价值有限,所以研究现状一塌糊涂,确实就是没多少看得过去的文章,加之平台、资源有限,便是如此现状了。

以上是“舞蹈”视角下的街舞研究。

我们来看看“更主流”的街舞研究都在干什么吧,我们在知网检索【“街舞”or “流行舞蹈”】,这是结果:

3000多条,看似不少,但仔细一看,会发现多数文章(我按引用量降序排列),是将街舞归在“体育”下进行研究,与健美操、体操等并列——这就是今天主流学界眼中的“街舞”,人家压根没打算把你当舞蹈。

目前街舞的研究多是归于体育下,即从运动机理等角度去阐释街舞,或是讨论“街舞啦啦操”的校园推广,这无疑与大部分渴望从事街舞研究的街舞舞者内心定位相矛盾——多数人想做的还是艺术视角下的研究,而除非你写得绝顶出色,且资源、平台足够好,否则不大可能在有分量的舞蹈、艺术类期刊上发文章,而这类文章更是不可能出现在体育类期刊上的;而若想在体育类期刊上发文章,你又必须得接受体育科班教育,否则你的文章专业性难以服众,或者说些无关痛痒的废话强行发文章,想必与你的追求相左。

除体育外,在街舞舞蹈体系构建起前,我建议各位还是不要轻易尝试做交叉研究——当现有研究成果极其残缺时,以你此时的斤两想自行补齐这部分基础理论,吃力不讨好,大概率步子大了会扯着蛋。

再说说现在的学科教育。应该说“流行舞蹈”的研究同样太过肤浅,即当在课堂上论及“流行舞蹈”时,老师们更多还在凭借刻板印象泛泛而谈。不多说,贴个图说明问题:

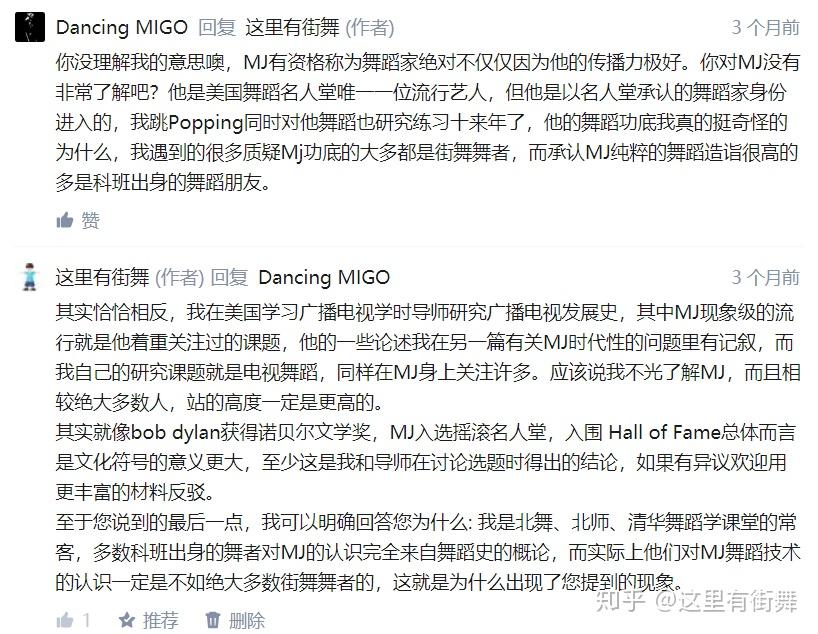

即:当我们谈起“流行舞蹈”时,MJ一定是个绕不开的文化符号,而他实际上并不是严格意义上的街舞舞者,又背负了许多他所不应该背负的有关街舞的评价

<hr/>3. 有关街舞研究

3.1 街舞研究的意义

除我在开头贴的那篇文章外,我认为今天我们进行街舞研究的一大目的还在于抢夺街舞的“专利权”——街舞今天之所以被视作一门体育运动而非舞蹈,便是其艺术专利的丧失。

(“专利”这个概念借自杨义先生的《文学地图与文化还原——从叙事诗、诗学到诸子学》一书,先生提到中国文学、文化在今天的当务之急是争夺自己的“专利权”,例如我们在讨论李白时会借用西方文艺美学中的浪漫主义、酒神等提法,但李白的内核只能说与这些概念略有相似、本质却截然不同,我们应有自己的文学专利:“醉态”,来概括我们自己的美学主张,抢夺在文艺美学的话语权)

直至今天,街舞的艺术体系、评判标准、欣赏方式、美学特质......所有一切全都不健全,甚至内部不自洽,因此必须从其他舞种“借”来一些并不适配的理论以套用。例如:“律动”,我们谈及音乐、其他舞种(如拉丁)中的律动时,与街舞所指的律动(尤其深化至groove、body rythm等概念时)不尽相同,可在进入学术的范畴时,街舞自身是不配发声的,只能在现有体系下将就。又比如,对舞蹈作品、舞剧的评判,街舞先天倾向于即兴,进行编排时虽然有越来越与现代舞等各舞种碰撞出火花的Urban, 但也有自己原汁原味的编舞方式,而这套方式是不被现有评价体系兼容的。

本身,街舞相较其他舞种,如现代舞等,应该是有近似的可能性的。而今天的街舞被文化捆绑得太深,而在舞蹈层面的探索太少。

唯有街舞有了自己内洽、系统的话语体系,才能与其他舞种平起平坐,才有名正言顺的艺术意义——直到那天街舞才能被视作舞蹈艺术看待而非体育项目。

会有很多人说:我们舞者自己觉得街舞是舞蹈就行,不必要那些人的承认。

这其实是很幼稚的想法,或者说会这么认为的多是只享受了这个文化、这门艺术为他带来的快乐,他们并没有站在行业的角度思考、并没有想过这个文化在中国的生死存亡,他们大多也不会跟文化同生共死。

中国的街舞发展到今天这一步,各类线下活动的开展必须越来越依托外力,否则再难寸步、容纳不下现在的体量——当然也可以像灭霸似的,打个响指一半的人都没了,可“无知之幕”后,你希望那个消失的人是你吗?

“名不正则言不顺,言不顺则事不成”,目前街舞出圈时,许多的阻碍正来自于这个认知的错位——许多掌权者全然把街舞视作体育运动,你想解释街舞其实是门艺术时其实难以自洽、空洞无力,因为这门所谓的“艺术”目前太不真实了,你们口中所谓的Real、Respect等文化虚无缥缈,而关涉艺术自身的体系却是空中楼阁。

在我看来,街舞不断走向大众、不断商业化,甚至今天进入奥运会了,作为体育的那条路已经越来越开阔,而作为舞蹈艺术这条,还远远不够。

街舞为什么要这么不断往外走?就一直待在地下不好吗?

我的答案是:这是为舞者们【各得其所】打下了基础——你希望只感受最纯粹的文化、只参与underground的battle,那就留在地下,你仍然有足够大的圈子;你希望能感受“艺术的街舞”,将街舞融入舞剧,能大量产出作品,你能找到专门的剧团了;你希望进入体制有稳定的生计,或者希望有能被社会所认可的、能以此为凭证进入高校谋取教职的权威依据,你能有门路;你想从事科研,有专门的研究所、院系能接收你.........想文化、想学术、想竞技、想商业、想艺术,每条路都走得通,都能找到安身立命的位置。

而今天的中国舞者根本就还没得选,因为大部分的路还不存在,只有不断往外走才能走出路来、只有走的人多了才有路。

3.2 街舞研究的选题推荐

由于国内街舞研究实在过于贫瘠,硬币的另一面便是天地广阔、大有可为,朝任何方向走都是可以前进的路

这里推荐几个我个人非常推荐的选题,都是极具研究价值的:

1、街舞史——这是最迫切、研究价值最高的方向,不用加之一。

任何学科的基础都一定是纵向的“史”——一切客观存在都是它此前历史在某时间点的结果,如若不了解它的历史及背后广阔的社会生态,我们则绝无可能真正理解它在各个时间节点的具体样貌,即它之所以为它的原因。在“史”之上再是横行的“论”,史论结合,才能编织出一套严密的系统,在此之后一个个交汇点上的个体(如:舞者、作品)才鲜活了起来、有了意义。

虽然大家看似对街舞史并不陌生,像什么Don Campbell因为一个巧合而创造Locking、Pete学不会Boogaloo结果就跳起了Popping.......但实际上这样的印象过于粗糙了,许多细节并不完善,绝非严格意义上的“史”。各个舞种的发展脉络究竟是怎样?舞种之间如何互相影响?大众传播、流行文化的发展对街舞有什么样的促进或阻碍?甚至更具体地:各个舞蹈元素究竟如何由来?例如:Robot风格实际上得追溯至默剧时代,而这条发展脉络又与Puppet有所区别。

该研究最大的困难在于,史料太少且不可考,几乎没有像样的官方文字,因此我们只能寄希望于OG口述历史,但这些文化水平有限的OG往往都各执一套说辞,像Popping起源,单是EB内部都众说纷纭。因此我们除了如实记录外,还必须尽可能广泛佐证其他当时史料(如电视节目、新闻报道)以及其他亲历者的说辞,以尽可能还原一个趋近于真相的面貌——这个工作量堪称海量了。

2、标准化。又可以进一步细分为:

① 舞蹈技术的标准化。如:各个舞种具体哪些动作(例如:Locking的核心动作其实只有20多个,但是经过变化,如Lock还能变化出Double Lock、Power Lock、Leo Lock,最终能衍生出50、60个动作——就像一棵支系庞杂的谱系树)、各个动作如何完成,甚至于各个动作的中文译名。该方向可以参考韩艾琳(2015)的类型划分,已经颇有规模。[2]

② 街舞评判标准的标准化。尽管这个标准绝非唯一、绝对权威,但至少街舞的审美、对街舞好坏的评价必须有柄标尺,为纯粹主观的评判套上缰绳,即我们可以根据这套标准或逻辑大体地判断一段编舞优秀与否、一段舞蹈表现的好坏。目前,一些基本的依据,如:身体能力是否能准确表达你所想表达的内容、对音乐内涵的阐释、肢体的开发程度等,还是可以供我们参考、来评判好坏的,但还不够系统。在此基础上,街舞作品赏析才有了可能,街舞作为舞蹈艺术的“专利”才立了起来。

文艺批评的研究,不论古今东西,都是由少数极其敏锐而深刻的大家,将大众许多幽微难明的感受点破,结合作品的时代背景、思想情感、艺术特点、审美经验等等,综合地为作品的优劣进行点评,再者看谁的评判标准更具有普适性、更具有解释力。比如当我面对一篇从未读过的诗歌、散文、小说,我能凭借这个标准分辨出它的好坏,甚至进行作品间的比较——舞蹈亦然。总体来说,分辨好坏相对容易,比较优劣有些困难,所以很多名家都争执不断,但也不尽是“一千个人一千个哈姆莱特”。不过总地说,这样的评价维度一定同时是极其多元的,可以包容许多不同的风格,但又统摄在一个更宏观的思想下,而且能够被多数人所接受,而那些少数审美体验所形成的标准又可以作为补充。审美活动一定是客观标准与主观感受结合的,任何一边缺位都会导致偏颇、狭隘。

3、街舞美学、街舞艺术自身规律

正如我上一节所说,街舞现在最欠缺的就是自己的艺术领域内的话语权。王静(2019)对街舞语言的表意性进行了探索,既如依靠其他舞蹈的理论进行辅助,但创新点正在于分析了街舞自身的表意特点。[3]

4、街舞教学

如我一年前那篇文章所言,街舞教学目前过于落后、粗放。个人认为,除了健康角度考量外,更值得反思与讨论的是教学法,即如何提高街舞教学效率与效果。张巍(2019)通过在Hiphop教学中引入表象训练的内省方法,发现可以提升学生对动作的理解、消化,进而促进了教学开展。[4]

5、交叉研究

随着大量高学历人才涌入,街舞舞者大多文化背景复杂,在高等教育中更是散布于各个专业,为交叉研究提供了大量可能性。

① 街舞与其他舞种的交互。可以是作品编创上的,也可以是审美维度的、训练方式的。马兖(2018)通过将街舞与拉丁舞的身体能力、训练方法进行比较,提出了切实可行的训练建议。[5]

② 街舞与其他艺术形式,如雕塑、建筑的交互——这就迈进了纯粹的理论探讨了,不过理论现行或许就能转化为实践的力量。

③ 社会学、人类学、文化学、民俗学、传播学视域下的街舞——该方向大有可为,是我个人最推荐的一条路,同样不用加之一。街舞本质是特定的族裔在特定的社会环境下的产物,而在今天全球化浪潮中风靡全球,在世界各国结合当地风俗、国情,又有了不同的发展——这个动态的过程中值得研究的社会科学角度实在数不胜数了。陈思琦(2018)、熊玲玲(2019)都在该领域做出尝试,且研究价值极大。[6][7]

我一直觉得,艺术、人文、社科其实没有那么条条框框,界限分明。一个合格的“人文学者”应该必须广泛地接触各个学科——文学、历史、哲学(还包括美学、伦理学、宗教学、逻辑学等)、传播学、语言学、社会学、政治学、经济学、法律、心理学、舞蹈、音乐、绘画、戏剧等等。所谓人文,是对人类、对社会的思考与探索,以上提及的学科其实气脉相通、难以分割,尤其走到今天,任何一方孤立出来,甚至都不足以充分解释本学科内部的许多问题,唯有引入更宽广的学科视角,才有可能更全面、深刻地理解人类、社会的种种,而不至于始终坐井观天。

④ 浅了说,街舞与音乐文化、服饰文化,甚至它的近亲“Hiphop四要素”的交叉,都很值得探索——它们都是今天广受年轻人追捧的潮流亚文化。苗艳霞(2009)梳理了街舞服饰风格的流行的历程与缘由,帮助我们更好地理解了流行文化的深层根据。[8]

⑤ 街舞文化产业管理,例如:文化创意相关、产业分析等。罗仲学(2019)考察《这就是街舞》开播以来的产业数据(虽然多数数据由于不透明,个人存疑),分析街舞产业的发展。[9]

⑥ 街舞与计算机、动画、人工智能交叉!!!!!!!人工智能是未来!!!!!!郭喆(2015)以动态捕捉技术规律分析Hiphop的运动规律,将对街舞运动机理的认识推向更深处。[10]

这同样给我们以启示:研究方法的突破无疑是迫切的。除了从以往的舞蹈学、艺术学、美学等学科汲取营养,研究者必须广泛接触人文学科、社会科学,扩宽眼界,甚至需要密切关注计算机、交互设计研究动态,尤其与视觉呈现紧密相关者,如若志在舞蹈心理研究,除了最简单问卷、行为实验外,可能需要了解EEP、核磁、近红外等技术。

6、街舞的中国化——这毫无疑问是最“政治正确”的方向,CHUC牵头发布的几篇文章主要就是这个角度、

而我更想说的是:怎么才能让街舞的编舞中更好地体现中国式尤其是古典的美学特质?我受邀观看过许多齐舞赛事现场,也去录制了《这就是街舞》,近距离观看过许多优秀边舞作品,其间所谓“中国风”最为流行——是不是用上了古筝、笛子等传统乐器,歌词文绉绉、不明所谓,再加上几句生嚎上去的戏腔的就是“中国风”音乐?是不是穿上古装、用“有中国特色”的音乐跳的、再加入些外国人少见的中国戏曲元素的就是“中国风”舞蹈?笔者不否认以上都是“中国风”具体的形式,也符合外国人长期对我们的刻板印象甚至猎奇的预期,他们也乐于看到这些。从跨文化传播的角度讲,推广文化产品最先走出去的一定是这些形式上的东西,这是一个好的开端。但摸索数年,大家似乎自己都“信以为真”,把这些形式误当做“中国风”的全部,也错误地理解这种“中国风”的作品就是好的。于是我们看到很多齐舞比赛中,一些舞团不顾主题、不顾效果、不管合适与否,刻意而媚俗地加入许多博眼球的中国元素——舞龙舞狮、吞剑、秧歌、肚兜......最后卖足了噱头,舞蹈却不明所以。到底什么样的作品是真正“中国的街舞作品”?这个问题其实非常值得讨论。

很多人文研究,的确可以理论先行,但更好地是根据现有情况进行分析,避免空洞。如果能找到对应的优秀作品从中深挖,哪怕创作者仅仅是出于艺术的自觉,但也说明存在可能性。但在这之前,更重要的还是把地基打扎实。

<hr/>4. 一点建议

上一节中大家可以看到,在各个高校、各个专业中,都有无数街舞爱好者,在用爱发光发热。每念及此,我都倍感欣慰,感到少了些孤独。

我曾提到过,过去街舞从业者文化水平大多不高,这的确局限了街舞的发展。而今天,街舞覆盖人群越来越广,对应地,越来越多高学历人才投入其中,他们的学识、眼界,将为我们热爱的文化注入新鲜的血液、拓宽可能性。

以我为例,我热爱文艺学,因此我擅长从文艺批评的角度去分析街舞作品,或者说我能站在整个艺术、美学的角度看待街舞,这也是为什么写《这!就是街舞》的答主与公众号那么多,我自认在对舞蹈作品的分析上是当之无愧的第一。

又比如我的老铁 @无极先生,他是体育学硕士,因此比我专业得多,在街舞许多涉及音乐、运动机理与身体能力开发的问题上,我望尘莫及。

又比如 @街舞Master-大明、@Yinex、@孙宇光等,都是非常优秀的街舞答主,严谨可靠,贡献了相当多优秀答案。

不过总体而言,目前知乎里高质量的街舞答主还是太少了。我和无极老铁私下经常交流,我们非常希望由我们开始,发掘出越来越多优秀的街舞回答者,接纳更多高学历背景的街舞爱好者结成社群,大家交流切磋,为有关街舞的思考增砖添瓦——走的人多了,才有了路。

虽然我自己的专业任务愈发繁重,但我愿意贡献出自己思考的成果,也许能够帮到那些真正志于在街舞研究中高歌猛进的志士。

中国街舞的环境在一代代舞者的努力下,真的已经越来越好了。我们从前辈们手中接过火把再启征程,一路上把火光分享给了更多人,他们再点亮自己的火把一同砥砺前行——一束束微光慢慢汇聚,最终成为一座灯塔,为后来者照亮了一片海洋。

参考

- ^孟梦. 影视舞蹈镜头语言之运动性研究[D].中国艺术研究院,2008. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD2008&filename=2008067670.nh&v=MjQxNzZWTC9CVjEyN0ZyTytHZGZMcjVFYlBJUjhlWDFMdXhZUzdEaDFUM3FUcldNMUZyQ1VSN3FmWXVkdUZ5N2g=

- ^韩爱玲. 流行街舞的元素类型研究[D].武汉体育学院,2015. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD201601&filename=1015418853.nh&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhdXNzY2Z2d29FVy83ZFhpS01Jb21SVHpETy9DVT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw

- ^王静. 街舞语言的表意性初探[D].西安音乐学院,2019. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD201902&filename=1019109266.nh&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhdXNzY2Z2d29FVy83ZFhpS01Jb21SVHpETy9DVT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw

- ^张巍. 表象训练法在街舞HIP-HOP教学中的实验研究[D].西安体育学院,2019. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD201902&filename=1019623709.nh&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhdXNzY2Z2d29FVy83ZFhpS01Jb21SVHpETy9DVT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw

- ^马兖. 街舞练习对拉丁舞专项学生部分身体素质的影响[D].北京体育大学,2018. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD201901&filename=1018123999.nh&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhdXNzY2Z2d29FVy83ZFhpS01Jb21SVHpETy9DVT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw

- ^陈思琦. 跨文化传播视域下中国街舞者的自我认同研究[D].中南民族大学,2018. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD201901&filename=1018992868.nh&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhdXNzY2Z2d29FVy83ZFhpS01Jb21SVHpETy9DVT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw

- ^熊玲玲. 街舞:共同体视角下亚裔美国青年人的身份构建[D].上海外国语大学,2019. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD201902&filename=1019111184.nh&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhdXNzY2Z2d29FVy83ZFhpS01Jb21SVHpETy9DVT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw

- ^苗艳霞. 街舞服饰造型风格与流行原因探究[D].河北大学,2009. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD2012&filename=1010012218.nh&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhdXNzY2Z2d29FVy83ZFhpS01Jb21SVHpETy9DVT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw

- ^罗仲学. 网络综艺节目《这!就是街舞》的文化生产与消费研究[D].四川师范大学,2019. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD202001&filename=1019094006.nh&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhdXNzY2Z2d29FVy83ZFhpS01Jb21SVHpETy9DVT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw

- ^郭喆. 基于动态捕捉的Hiphop街舞运动规律研究[D].西安工程大学,2015. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD201601&filename=1015656121.nh&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhdXNzY2Z2d29FVy83ZFhpS01Jb21SVHpETy9DVT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw

|

|